Pierre Perrin, Pleine Marge, 1972

Nous venons quelques-uns des quatre coins d’un silence oppressé.

Un ‘fort volume’ publié par deux inconnus

La couverture enfermait 108 pages sur papier d’un fort grammage, glacé, car les 41 poèmes étaient illustrés de 24 photos noir et blanc, pleine page sauf une, dans un format de 18 cm de largeur par 23,5 de hauteur. L’accueil, en Franche-Comté, fut chaleureux. Jean Breton, à qui un exemplaire avait été remis en aveugle, en fit mention, dans Le Magazine littéraire [n° 68 consacré

à Albert Camus, octobre 1972], écrivant notamment : « un poète tenu tout

de suite par les thèmes qui comptent. Il a des cris d’amour

non truqués, un goût du “verger transparent”

et une colère partout qui fait ployer le langage et libère

les images ». Les deux jeunes de 22 ans voyaient leurs 400 exemplaires épuisés en moins de deux ans. Originaire du Jura, Jean-Claude Salet, le photographe est décédé vers la fin des années 2000, à Moirans-en-Montagne. Un bref diaporama13 photographies reprises du volume pour mémoire, ici. L’ouvrage est introuvable. Quelques-uns des poèmes, retravaillés, ont été repris dans Manque à vivre, puis La Vie crépusculaire, et enfin Des jours de pleine terre.

La couverture enfermait 108 pages sur papier d’un fort grammage, glacé, car les 41 poèmes étaient illustrés de 24 photos noir et blanc, pleine page sauf une, dans un format de 18 cm de largeur par 23,5 de hauteur. L’accueil, en Franche-Comté, fut chaleureux. Jean Breton, à qui un exemplaire avait été remis en aveugle, en fit mention, dans Le Magazine littéraire [n° 68 consacré

à Albert Camus, octobre 1972], écrivant notamment : « un poète tenu tout

de suite par les thèmes qui comptent. Il a des cris d’amour

non truqués, un goût du “verger transparent”

et une colère partout qui fait ployer le langage et libère

les images ». Les deux jeunes de 22 ans voyaient leurs 400 exemplaires épuisés en moins de deux ans. Originaire du Jura, Jean-Claude Salet, le photographe est décédé vers la fin des années 2000, à Moirans-en-Montagne. Un bref diaporama13 photographies reprises du volume pour mémoire, ici. L’ouvrage est introuvable. Quelques-uns des poèmes, retravaillés, ont été repris dans Manque à vivre, puis La Vie crépusculaire, et enfin Des jours de pleine terre.

Deux départs de poèmes sont proposés ci-dessous. Le premier scande la mort du père. Le second aiguise et chante le désir.

Prose pour un temps de mort

Le premier poème – écrit en octobre 1969 – publié

dans le Journal du lycée Victor Hugo en fin d’année

À même le village, aux toits en petit nombre jusqu’au creux, dans sa crosse paysanne, la nuit était complète ; c’était à ne pas distinguer, pourtant en face de la maison, ni le fumier contre le cabanon des poules, ni le verger qui enfermait un grand jardin, maintenant dénudé pour l’hiver… Continuer la lecture

Criée de la conscience

– un poème en prose initialement non ponctué –

Ce fut l’espace d’un désir. Une saison ruisselait d’oiseaux. Des fleurs lançaient des chants à la cime des arbres. On eût dit un verger sous l’arc des regards, et des moissons partout, comme des feux de lune, éclataient sur la terre. La neige… Continuer la lecture

Revenir à la présentation des volumes

« P. Perrin, La parole ouvre sur des ruines [chez l’auteur] Nu comme un chabot ébarbé et les barbillons qui frétillent sous les pierres de la rivière, un petit d’homme pleure dans les poèmes de Pierre Perrin. Ses larmes lui rendront-elles son enfance ? Le temps situe sous les eaux ou soulève le sol, quand cheminent les bêtes veloutées de la mémoire. P. Perrin nous le dit : « le temps est descendu sous terre ». Il est alors devenu douleur engendrée sous la peau par des orties inconnues, ou bien ombre des nuages sous lesquels entre vents et blés file une auto. Il a souffert, ce petit d’homme. Les armoires, la mère, les jupes, le traversin, les œufs, le blé, les lapins, le temps les lui a dénaturés par l’absence. Est-ce ainsi, dans le retrait de ce qui a réellement existé, que l’on grandit, que l’on entre en possession de soi-même ? « Tant de chambres ne se relèvent que du sommeil des morts. » Pourquoi pleurer ce qui t’a fait souffrir, Pierre ? Étrange : ceux dont l’enfance fut lumineuse ne la regrettent pas. Elle est grande, pour toi poète, la tentation de te faire ton propre bourreau.

« P. Perrin, La parole ouvre sur des ruines [chez l’auteur] Nu comme un chabot ébarbé et les barbillons qui frétillent sous les pierres de la rivière, un petit d’homme pleure dans les poèmes de Pierre Perrin. Ses larmes lui rendront-elles son enfance ? Le temps situe sous les eaux ou soulève le sol, quand cheminent les bêtes veloutées de la mémoire. P. Perrin nous le dit : « le temps est descendu sous terre ». Il est alors devenu douleur engendrée sous la peau par des orties inconnues, ou bien ombre des nuages sous lesquels entre vents et blés file une auto. Il a souffert, ce petit d’homme. Les armoires, la mère, les jupes, le traversin, les œufs, le blé, les lapins, le temps les lui a dénaturés par l’absence. Est-ce ainsi, dans le retrait de ce qui a réellement existé, que l’on grandit, que l’on entre en possession de soi-même ? « Tant de chambres ne se relèvent que du sommeil des morts. » Pourquoi pleurer ce qui t’a fait souffrir, Pierre ? Étrange : ceux dont l’enfance fut lumineuse ne la regrettent pas. Elle est grande, pour toi poète, la tentation de te faire ton propre bourreau.

P. Perrin n’est pas seulement le poète de l’enfance en larmes, il est aussi celui de la proximité, il lui faut s’approcher, se rapprocher encore, sans parvenir à se toucher. « L’enfant et soi, retrouverons-nous notre peau ? » Quelle peau ? La terre, non point l’eau. Une géographie assimile le souvenir par un « tâtonnement dans l’ombre », au revers des peaux. P. Perrin ne vit pas seulement pour mourir de son enfance, il lui faut aussi persister à tenter de construire une terre, une chair-terre à l’envers de la sienne, de la nôtre. Des plis de terre enserrent ce raciné qu’est P. Perrin : il le vit, ce corps d’où « l’infini découche », il le vit aussi dans d’autres corps, ceux des femmes où frissonnent les souffles de la terre, les seins de la terre, les enseignes de la terre, les espoirs de la terre. Dont vient, de sources inexplorables, la peur qui obstrue la gorge, gratte le dos, aspire l’ombre au détour des couloirs, entr’ouvre sous les pas le livre noir où se comptent les jours. La terre feuillette ce livre sur lequel sont posés les verres bus par les défunts. « J’ai vu les murs se fendre », nous dit P. Perrin.

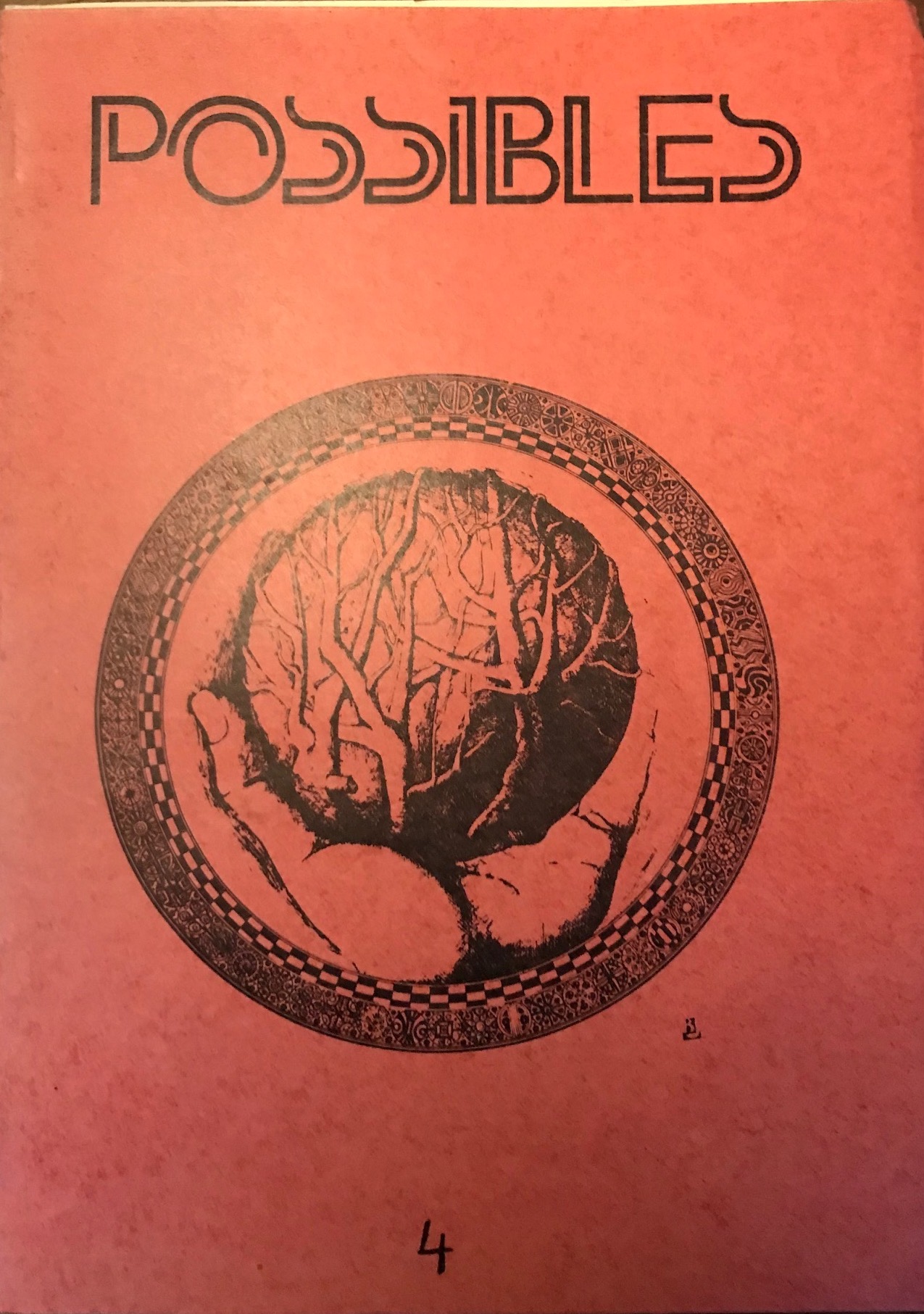

Ses yeux en sont restés élargis. Qui te sauvera de ton angoisse, Pierre ? Qui, non pas te délivrera, mais creusera le refuge, « lumière de nuit », où tu épies les avancées et les reculs de ton ennemi ? Qui t’aidera à faire Noël tous les jours parés de lames et de candélabres ? Ceux qui t’aiment parce qu’ils te ressemblent. Dans un même visage plus grand que le sien mais aux mêmes contours et aux mêmes traits se reflète le visage de P. Perrin. L’amour est pour lui amitié, l’amitié un amour : chose très rare. Il veut tout nous offrir, et regardez ce qu’il nous tend : les herbes, les joncs, les haricots en grain, les fenêtres, les bars, les rues, les salles communes, les adresses, les noms mêmes, les prénoms, tout ce que si souvent nous négligeons d’effleurer de l’œil et de la main. Quelle tendresse ! Comment ne pas la lui rendre ? Comment ne pas aimer Pierre Perrin ? » —Thérèse Plantier, Possibles n° 4, décembre 1975, pages 56-57.

et 12 entrées choisies

et 12 entrées choisies de la revue papier

de la revue papier